★★★★★★★★★★

駆け上がりでございます。

2017.9.11 2018.7.2

文章と用語を修正しました。

【追記】2017.9.11

追記しました。

今回は、ブロニカS2に触れた頃の思い出話。

当時撮った画像とともに触れてみます。

1 ブロニカS2で撮る

2 ブロニカS2はこんな感じ

3 KodakのE100VS雑感

4 ブロニカS2の続き

5 思い出話の枝葉

6 ブロニカS2、また続く

ブロニカS2で撮る

はじめに、そぞろ取り出したもの。

目に入った巫女さん

ニコニコして印象的だったのか

思わずパチリ。

場所は、市ヶ谷の亀岡八幡宮。

いつのころ?

メモを見ると、2006年。

撮影の季節時期は、冬、年明け早々。

何げに《記憶のよすが》かな、と思いつつ

「新年にふさわしい光景かな」

と見ていたことも、頭に浮かびます。

この時、参拝者と巫女さんのやり取りを見て

興味深く思ったのかカメラを取り出します。

ところで、当時はブロニカS2を肩にかけ

街のスナップ撮りが多かった頃でした。

ブロニカS2はこんな感じ

少々、カメラについて語りますと

さっと浮かぶは、重い!

ですね。

そして、ブロニカS2はこちら。

だるまさんのような体つきも印象的でしょう。

そして、カバンに入れると

かさばることも、多々ありました。

ですが、ポジフィルムを見る限り。

「楽しむカメラ」を標榜する駆け上がりには

街撮りに嬉々として持ち出せるもの。

KodakのE100VS雑感

ここでフィルムはKodakのE100VS。

青が深い感じがしたフィルムと思います。

結構、好んで使っていました。

ただ、カメラ仲間とのやり取りを思い出すと

「あまり変わらないよ」

と言われたことも浮かびます。

結局、受け止め方は、人それぞれかも。

また、このフィルムをフジでたとえると

ベルビアが該当するかも。

もう少し言葉を持つと「色が濃い」かも。

そんな好印象の残るフィルムですが

今はお店に行ってもE100VSはありません。

ずいぶん前に生産中止、残念です。

ブロニカS2の続き

再び、カメラの話を続けます。

あらためて、過去のポジを見ると

よく映ったカメラだったと思いますね。

今、手元にはないので「だった」なんですが。

撮影者の腕の程度は横において

カメラはよかったと見ています。

その代わり、というと変ですが

扱う時の注意点はしっかりありました。

ホールドはとても意識しました、ということ。

これ、大事ですね。

シャッターを切るとガシャン!ときます。

結構、激しい音と揺れがあります。

思い出話の枝葉

ところで、この市ヶ谷の亀岡八幡宮さん。

有楽町線の市ヶ谷駅を降りて地上に出ると

すぐ目に飛び込む駿台予備校のすぐ近く、

外堀通りから靖国通りへ折れていくところ。

人の往来の激しいわりにひっそりした空間です。

境内から本殿(拝殿)に向かった左手に

防衛省がわずかながら見えていたかな。

こういうところだった?

と、言葉を切ったところで

また、思い出したことが、こちら。

古くは太田道灌が創建に関わったもの

扇ケ谷上杉氏のころの江戸城アト

西の守り神として建立されたお社なんです。

(神社仏閣には興味があるのです。)

念のため、チェックしたら、大丈夫でした。

ブロニカS2、また続く

再々、カメラの話に戻ります。

とにかく、見ればわかるでしょうけど。

ブロニカS2は金属の塊?武骨な姿?

そこに惹かれるという方もいますが

それ以上に日本光学からレンズを受けていた

という点がファンが増やした!

とも聞きます。

仲間内では

落ち着いた仕上がりを「期待できる」

とのこと。

「そうかな?」と思いながらも

「フィルムカメラ全般がそうじゃない」

なんて、天邪鬼的に反応したことも

あるのです。

が、肯定的な意見を耳に入れると

「また集めるか?」

と気持ちが転じますから、不思議です。

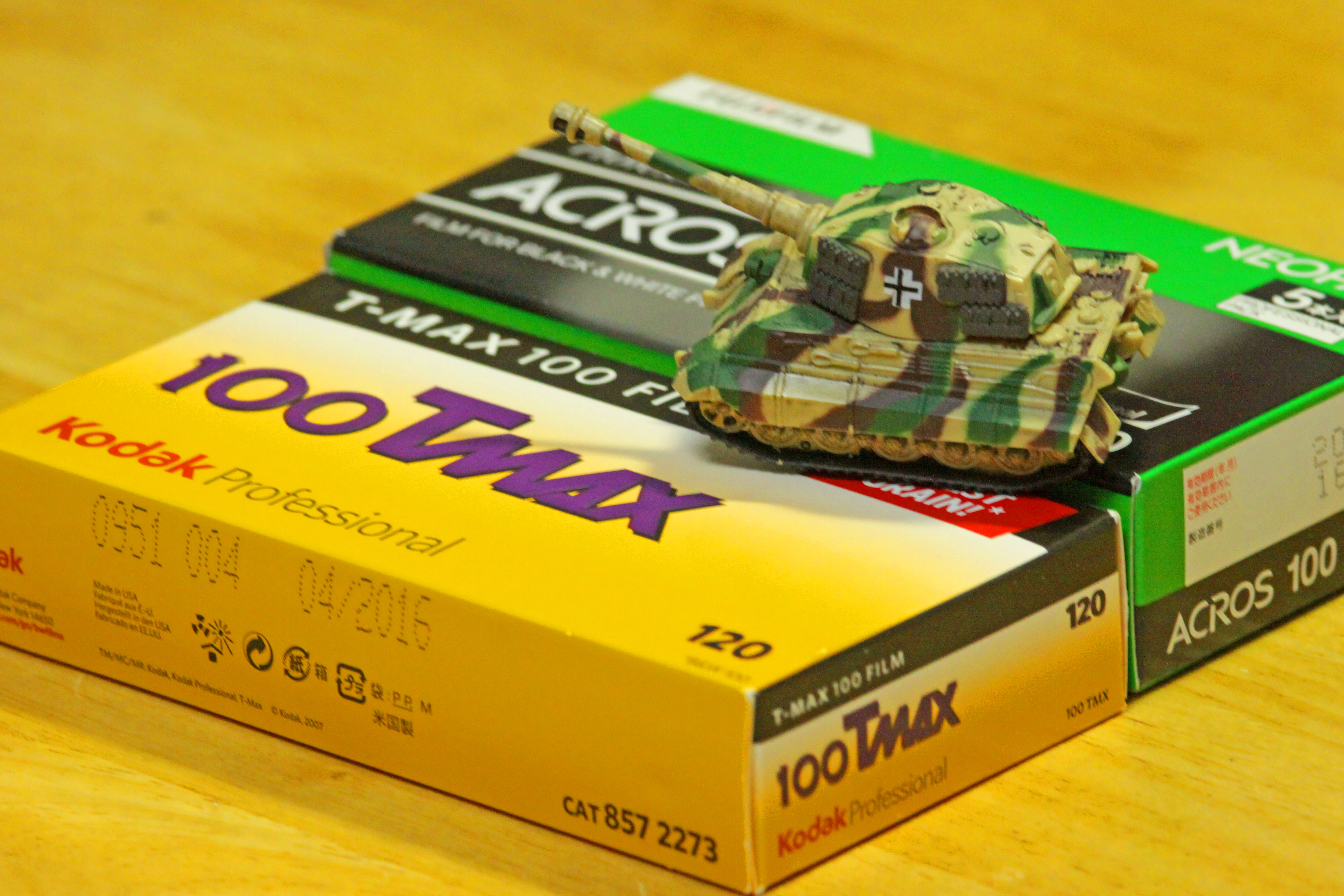

こちらは、室内で撮れるか試したもの。

こんな感じでライトボックスの上に

かざしたポジフィルムと向き合った日々も

多々あったわけです。

ということで、今回はここまでです。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

また寄ってください。

では。

(平成28年9月17日から見る平成18年1月)

追 記 平成29年9月11日

ここまで、ご覧になっていただき

ありがとうございます。

再度、ブロニカS2に触れますと

このカメラはとにかく音が大きいのです。

シャッターを切ると

「ガッシャン!」

と鳴りますから。

そして、揺れと言いましょうか

反動もかなりありました・・ね。

ですが、撮影した結果へ

不満を持ったことはないのです。

また、75mmのニコンレンズをつけて

街中で、ハッセルブラッドとの比較を

試みたこともあります。

ハッセルブラッドのプラナー80mmより

ニコンの75mmは、画角は広く大きく

なりますが、近いところ。

この点で興味を持って、二つをもって

撮り比べた覚えもあります。

「だから何だ」と、カメラ仲間から

言われたこともありましたけど。

何か、試したかった、それだけ。

そんな感じで、好奇心を駆り立てる

カメラの一つでありました。

ということで、今回はここまで

お付き合いいただき、ありがとうございます。

また、寄ってください。

失礼します。

(平成29年9月11日)