★★★★★★★★★★

駆け上がりでございます。

2018.3.6&2018.6.27

文章と用語を修正しました。

今回は久方ぶりに開けた箱の内容物から

アレコレです。

登場するのはハッセルブラッドCレンズ

焦点距離120mm。

ほかにもレンズと一緒に目に入る

諸々にも触れたいと思います。

1 プラナー120mm見つかる!

2 プラナー120mmの取り巻き

3 ハッセルブラッド、プチ回想

4 ハッセルブラッド以前、プチ回想

プラナー120mm見つかる!

こちら久しぶりに目に入れました。

プラナー(S-Planar C)F5.6 120mm

ほかにも、同じ入れ物から続けて

ハッセルブラッド関連の雑誌、書籍が

見つかりました。

そこで、このあたりも話のタネにしたい

と思います。

はじめはプラナー120mmレンズ。

気になる比較、35mm判のカメラに直すと

その焦点距離は66mmほど。

ちょっと、中途半端な感じもしますが

準望遠と呼ばれるカテゴリーに属します。

(師匠からの受け売りです。)

仕様、スペック的なものはこんな感じ。

ただし、数値は過去のメモ帳見てのもの。

目安として見てください。

でも、大丈夫ですよ。

フィルムカメラ全盛の当時のカタログなどを

見て調べたもの、との記憶がありますから、

参考にはなると思います。

また、レンズを見れば、径とか絞り値は

だいたいわかると思います。

| 最短撮影距離 | 95cm |

|---|---|

| 重量 | 640g |

| フィルター径 | 50mm |

| 絞り値 | 5.6 – 45 |

| レンズ構成 | 4群6枚 |

そして、レンズをカメラに付けると

全体像はこんな感じになります。

随分前にプラナー120mmは

「近接撮影用に特化!」

「そんなレンズだよ」

と、耳に入れたこともありますが

別にこだわらず、いろいろと好きに

振り回せばよいと思っています。

続いて、

レンズ前面に表示される文字を見つつ

今、ふと思い起こすことがこちら。

近接撮影のため、ベローズ(Bellows)が

必要だったこと。

ですが、見当たりません。

思い出しておきながら

「あれ?」って感じですが

どこかに亡失してしまったようです。

ただ、記憶をたどれば、レンズ一本で

何も考えることなく、使っていましたね。

ですから、あまり意識していなかったかも。

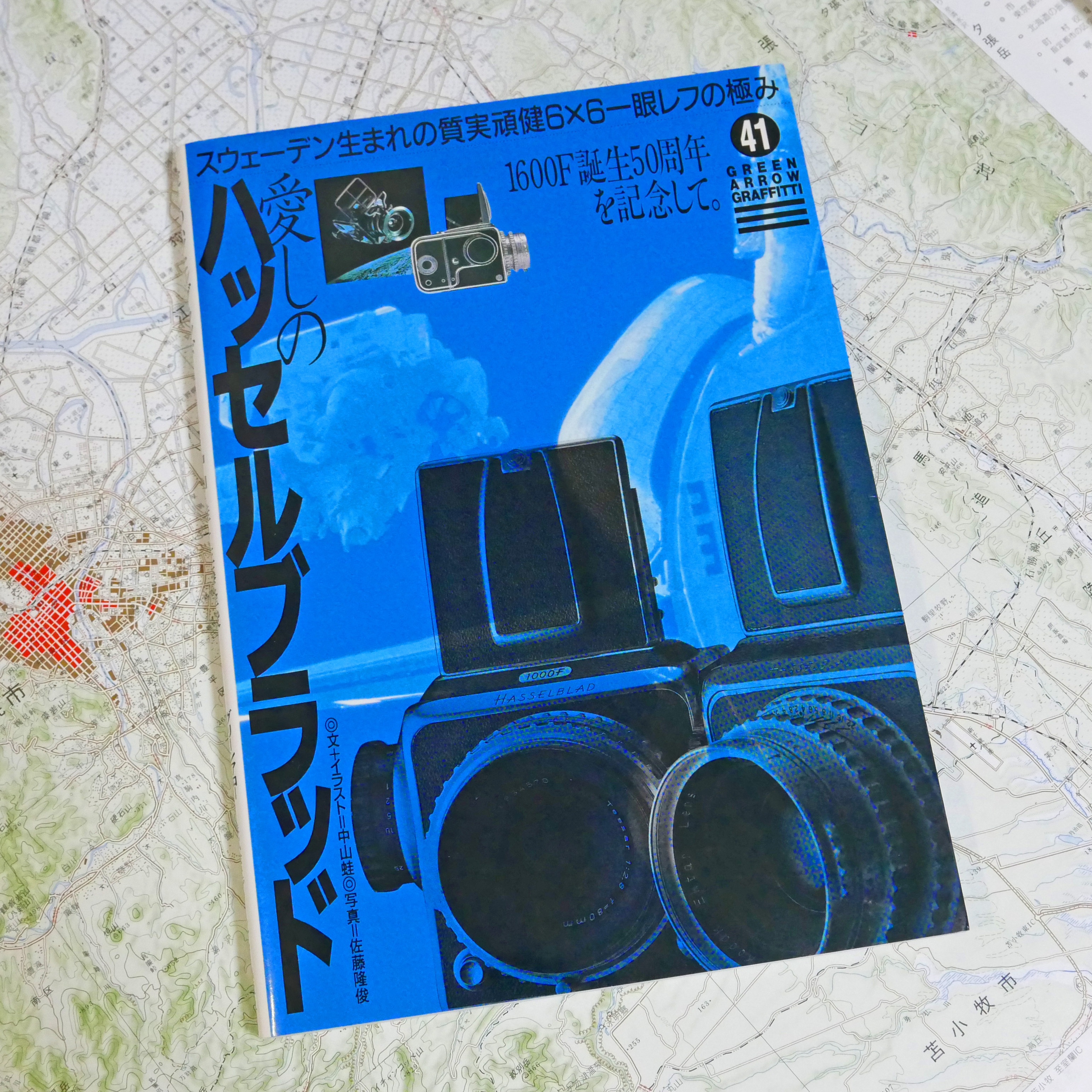

プラナー120mm(S-Planar)の取り巻き

話を続けます。

今回、取り巻きのように

こういうものが出てきたのです。

書籍、本ですね。

ハッセルブラッド関連、しかし、絶版でしょう。

「こんなん、持っていたんだ」

という感じです。

あんまり目を通していなかった、と思います。

読まなくても、当時は

師匠に聞いて、カメラ仲間から耳学で吸収へ

何か絵柄だけ見ていただけ。

でも、今、目に入ると、つい見ます。

10年ぶりに開けた箱だからかも。

手に取って、パラパラとページをめくると

何やら思い出してきます。

ハッセル片手で、隅田川沿いを歩いたこと。

当時は、勝鬨橋あたりで

何気にカメラを持った人と出会いました。

皆さん、同じ思いだったかもしれません。

こちらの書籍・本を見て、同様に触発?

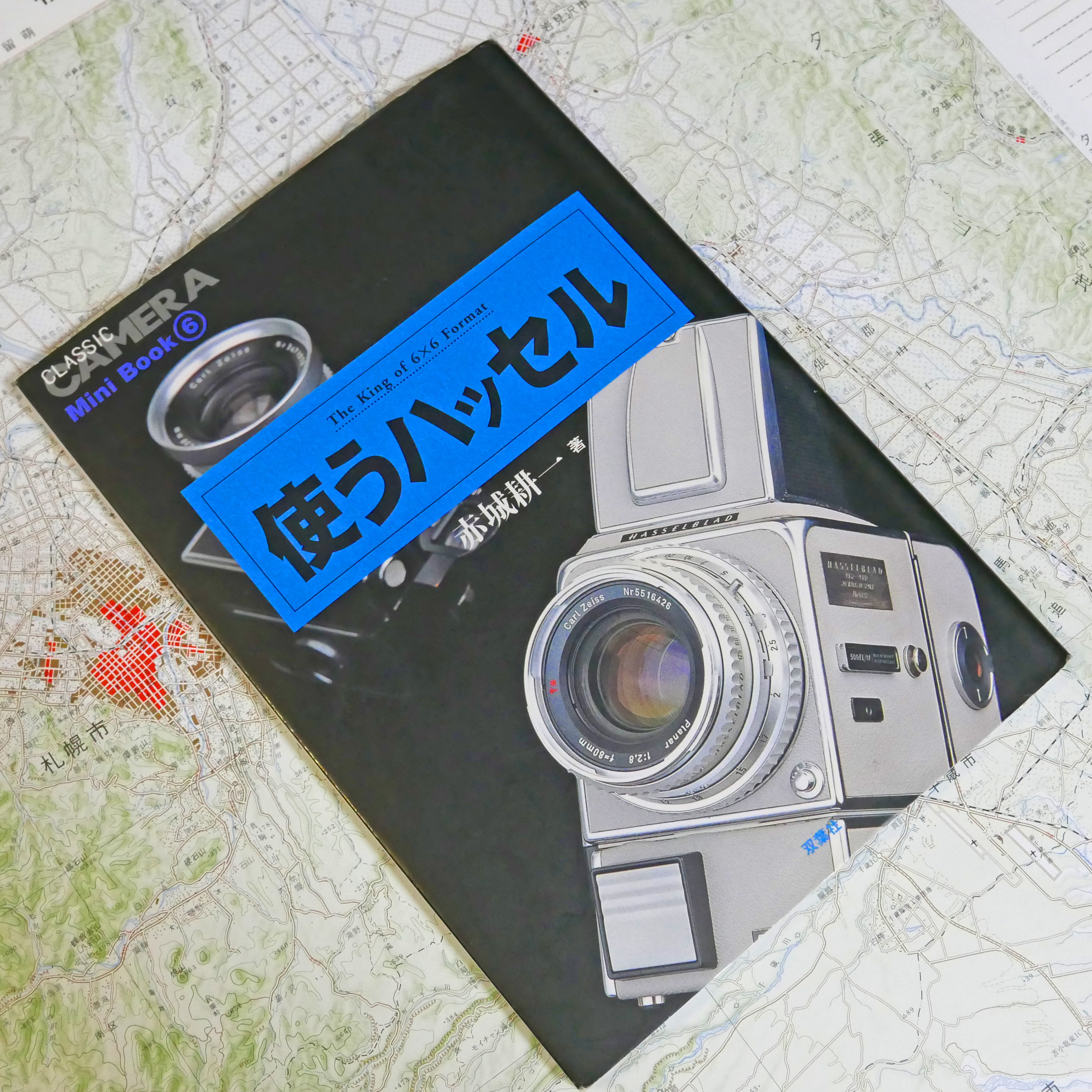

これは赤城耕一さん。(↑)

ハッセルブラッド、そのレンズを扱う方なら

一度は耳に入れていますよね。

たぶん。

そこで、ちょいと検索してみると

日本写真学院の講師としてお名前があります。

穏やかな感じ、学んだら楽しいでしょう。

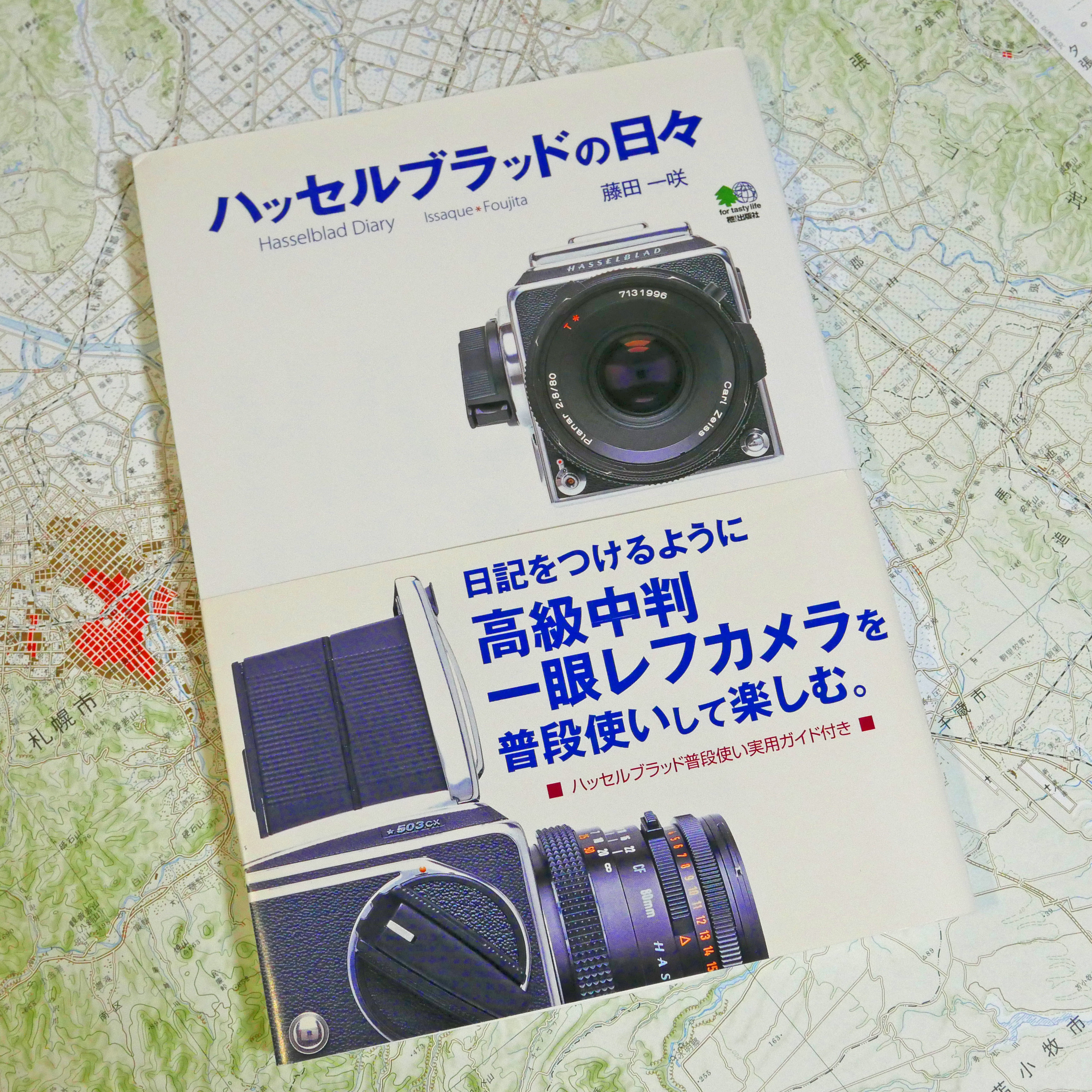

こちらは藤田一咲さん。(↑)

この方も結構多くの本を出しています。

文庫本で、結構多く持っていましたけど

ほかはどこに行ったのか?

とにかく、マニアックに熱を上げて

見ていたのです。

ハッセルブラッド、プチ回想

ところで、ハッセルブラッドに

関心を強く持った時期はだいたい20年前、

特に平成10年から15年にかけて熱を上げた

と記憶します。

それほど古いころでもありませんが

それが道楽の沼にはまった最初のころ。

その後はキエフ88CMにはまり

再びハッセルブラッドへと続きます。

その前後の期間、特に後期に多用したもの

プラナー120mmに次いで、80mm。

メモを見ると、そんな感じ。

また、プラナー120mmの使用頻度が

高い理由は、単純なものでした。

80mmへプロクサーを付けるより

手っ取り早い!

それだけですね。

当時は何かと、接近して撮りたい!

大きくしたい願望を強く持っていました。

撮影フィルムは圧倒的にポジフィルムが多く

好んでいましたね。

35mm判も含めポジ中心。

なぜか、ハッセルブラッドで撮るときは

色を付けたい思いが膨らみます。

フジのプロビア、ベルビア

コダックE100Sへ、目が向かっていました。

さらに、このタイプの雑誌を見ていました。

フィルムのことを勉強していたのかな?

そんなことが頭に浮かびます。

この雑誌は2000年の12月号、古い!

表紙の女性が印象深かった?

だから残していたのかもしれません。(笑)

ハッセルブラッド以前、プチ回想

さらに回顧録のように過去をさかのぼると

デジタルカメラのことも思い出します。

初期のころです。

(平成8年、9年ぐらい)

『CAMEDIA C-1400』を持ち歩いたころ

これも、ハッセルブラッドに触り始めた時期

とかぶっています。

でも

当時はまだ、圧倒的にフィルムカメラの方が

幅を利かせていました。

当時の量販店さん、たとえば、

○ キタムラ

○ キムラ

○ ヨドバシ

○ ビックカメラ

○ さくらや

・・などに向かうと

中判カメラのペンタックス67、マミヤRD

同じくマミヤRZは言うに及ばず

ハッセルブラッド、シノゴ(4×5)なども

健在でした。

とにかく、今あげたカメラは玉座に収まって

「どうだい!」

といった感じでした・・ね。

また、僕自身は湯水の如くとはいかずとも

結構な数量のフィルムを握りしめ

飛び跳ねていました。

ピョンピョンと。

最後は家人の目をよそに道楽で明け暮れた。

そんな状況へ。

沼にハマったということです。

楽しむカメラの時代。

今回はここまでです。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

また、寄ってください。

失礼します。

(平成28年9月6日)